|

虫歯が歯の中の歯髄(神経)まで進む(C3)と多くの場合痛みが出ます(痛みもなく、気づかないうちに神経が死んでいることもあります)。そうなるといわゆる根の治療が必要になります。根の治療(根管治療)には神経を取る治療(抜髄)と感染した根管の治療(感染根管治療)があります。歯髄の治療(神経をとる治療)では、虫歯や唾液中の多量の細菌が根の中に入らないようにすることが大切です。ほとんどの場合歯茎の近くまで虫歯が進行していますので、唾液の中の細菌(1億個/1グラム)が入らないようにコンポジットレジンなどで壁を作る必要があります(隔壁)。それからゴムのシートで歯を囲みます(ラバーダム防湿)。そうして細菌を持ち込まないようにして根の中の歯髄(神経と血管)を取り除きます。そのうえで、次亜塩素酸ナトリウムを使って溶解殺菌し、さらに殺菌作用のある水酸化カルシウムなどを根の中に入れて1〜2週間おき、症状がなければ、再度感染しないように薬剤をしっかりと充填します(根充)。

この時マイクロスコープを見ながらイスムスに残りやすい感染組織を除去することで成功率が高くなります

歯髄の治療をしなかった場合や、治療が不充分だった場合は、根の先の骨が溶けて感染した組織ができ感染根管治療が必要になります。この場合、細菌感染が根の外にまで及んでいることもあるため、根の先を尖通させないと治りません。そのため、根の先端1〜2ミリの処置が治療の成否を左右します。再治療が難しいのは、先端が湾曲しており、本来の根管からそれて治療されているケースです。小さな針のような器具で本来の根の穴を探り当てることができれば、治る可能性が高くなります。本来の根管に治療器具が入らない場合は、根尖切除(逆根充)や再植を検討することになります。時には抜歯せざるを得ない場合もあります。

根管治療は歯科用CT(CBCT)と歯科用顕微鏡(マイクロスコープ)が導入され大変革が起きています。CTとマイクロスコープによって、根管治療の失敗の原因の多くが根管の見逃しだということがわかってきました。見逃されやすい歯は上顎大臼歯、下顎小臼歯、下顎前歯です。従来の単純撮影では一つに見える根管が実は2つのことがあります。もう一つの失敗の原因は根管形態の複雑さです。その代表が下顎第二大臼歯の樋状根管と下顎第一大臼歯の遠心舌側根そして上顎第二大臼歯の歯根の融合です。根管形態の複雑さもCTとマイクロスコープによって確認することができるようになりました。

なお、上の奥歯では上顎洞炎(副鼻腔炎、蓄膿症)が痛みの続く原因になっていることもあります。

当院が使っている根管治療用の器具材料

スマートプラスとレシプロックファイルを使った根の治療3症例

|

|

|

|

|

|

スマートプラス。レシプロックファイルを付けるエンジン

|

術前。下顎第一大臼歯 3根管 (抜髄)インレーの下の虫歯が歯髄(神経)にまで及んでいました。

|

術前。下顎大臼歯感染根管治療。歯茎に膿の出口ができていました

|

術前。上顎第一大臼歯(3根管) 痛みがありました。神経は壊死していました。

|

|

|

|

|

|

|

根管治療にはマイクロスコープを使用しています。

|

術後。術者は青木隆道

|

術後。術者は青木隆道

|

術後

|

|

|

|

|

|

|

マイクロスコープでみた根管。動画から切り取っています。緑色のラバーダム。ラバーダムと歯の間の隙間を青いシール材で封鎖しています。歯髄炎、根尖性歯周組織炎は細菌感染ですので唾液中の細菌が治療中に歯の中に入らないようにする必要があります。

|

治療終了後2年。問題なく経過しています。金属アレルギーの訴えでジルコニア冠に変えたためか、根尖病巣が治癒したためかわかりませんが掌蹠膿疱症が治りました。掌蹠膿疱症のうち14%程度が歯科と関係しているといいます。(東京歯科大学片倉朗教授による)

|

治療終了後1年。根の先の黒い影がなくなり治っています。膿の出口ももちろん消えています。

|

修復処置終了

|

根の先の病巣から上顎洞炎になったケース(歯性上顎洞炎)

|

|

|

|

|

|

強い痛みがありました。白く写っている銀歯(インレー)の下のやや白いセメントが黒い歯髄腔に近接しています。大きな虫歯だったようです。歯髄は壊死しているようです。

|

1年ほど耳鼻科で上顎洞炎の治療を受けていました。歯茎の腫れと強い痛みがあり来院。鼻詰まりもありました。

|

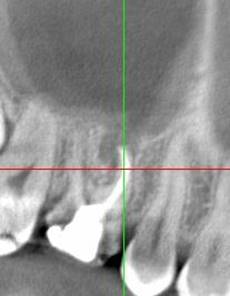

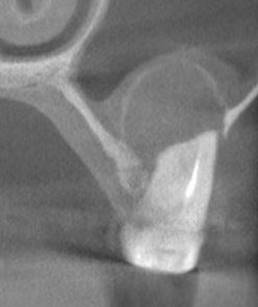

CBCT。根の先の透過像が上顎洞に連なっており上顎洞粘膜の肥厚が認められます。歯性上顎洞炎が強く疑われます。

|

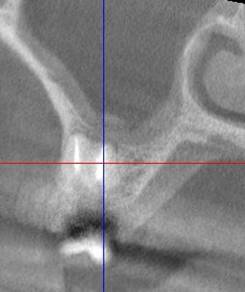

近心頬側根は2根管で、上顎洞粘膜に白い石灰化した細菌塊?が写っています。

|

|

|

|

|

|

|

根の治療をしました。1週間後には痛みは僅かになり、鼻詰まりも改善していました。

|

さらに1週間後、痛みはなくなり、鼻詰まりもよくなったため根充しました。

|

一か月後、歯の痛み、鼻詰まりは無くなっています。上顎洞粘膜の肥厚も改善し、ほぼ正常になっています。

|

近心頬側根の2つの根管は先端まで根充できています。上顎洞粘膜もほぼ正常になっています。白い不透過像は消失。耳鼻科での処置は受けていません。

|

|

|

|

|

|

|

1年後、すっかり良くなったとのこと

|

上顎洞粘膜の肥厚はさらに改善

|

|

|

根の先の病気から顎骨骨髄炎、下歯槽神経知覚異常になったケース

|

|

|

|

|

|

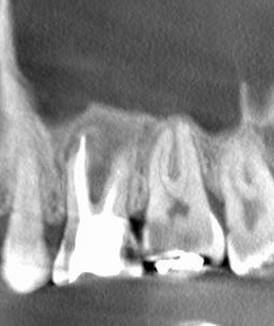

強い痛みがありました。頤部に紙が張り付いたような感じがあるとの訴え。根の先の病巣が下顎管に達しているようです。

|

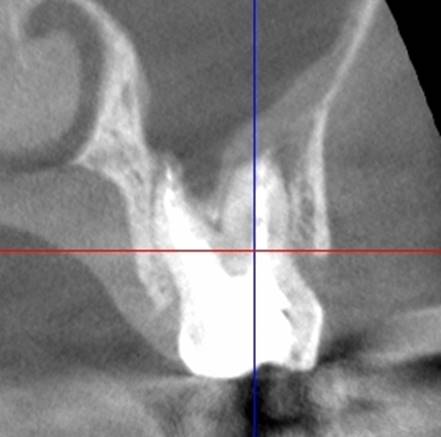

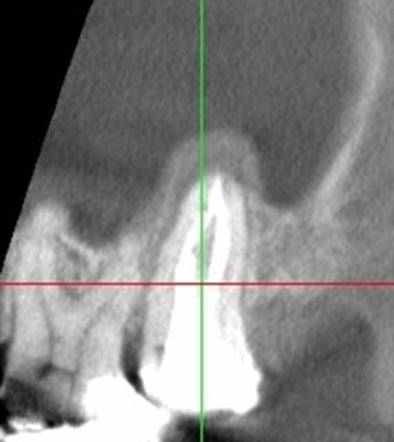

モンゴロイドの25%程度に出現するといわれている遠心舌側根があります。4根管です。

|

近心根。根の先の透過像が下顎管にまで達しています。白い皮質骨に囲まれているため、膿の行き場がなく、下歯槽神経を圧迫しているようです。

|

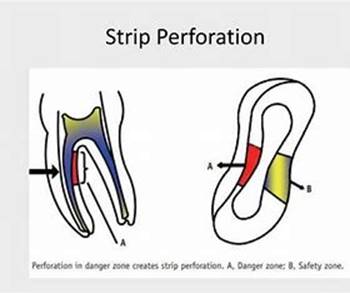

遠心根、遠心舌側根(左側の短い根)から、大量の血膿が出てきました。根の先端近くの湾曲部で穿孔しているようです。

|

|

|

|

|

|

|

膿を吸い出した後、水酸化カルシウムをいれました。抗菌剤の服用もしています。

|

遠心舌側根を吸引しているところ

|

一か月以上経過しましたが、遠心舌側根からの排膿が止まらず、抗菌剤の効果が切れるとオトガイの違和感が再発するとの訴え。

|

2か月経過しても治らないため、治療方針を変更し再植。膿の中に入っていた部分のセメント質がなくなっています。MTAセメントで逆根充しました。

|

|

|

|

|

|

|

再植直後のレントゲン写真。一週間後には痛みはなくなり、オトガイの違和感もなくなりました。び漫性の骨髄炎は治りにくいものですが、このケースは限局性の骨髄炎のため、治癒しました。

|

意図的再植後3年2か月。根の先の暗影はほぼ消失。骨ができています。

|

3年2か月後の近心根。骨が再生しています。

|

遠心舌側根の病変も治っています。

|

小臼歯は最も根管治療が困難

|

|

|

|

|

|

|

木ノ本先生の名著.小臼歯は「最も治療が困難な歯である」P139とあります。

|

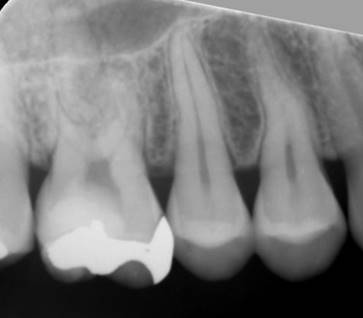

根の近心に透過像が見えます。瘻孔ができていました

|

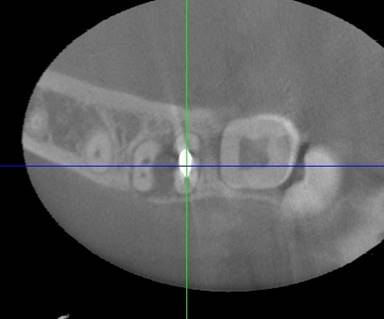

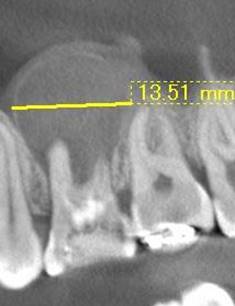

2根管の根充後CT画像

|

根の中央が凹んでいます

|

5か月後。瘻孔は消えています

|

|

|

|

|

|

|

|

吉岡先生の近著。CT画像が豊富

|

術前。北九州市で治療中でした。長期間痛みが取れないと紹介状にありました。

|

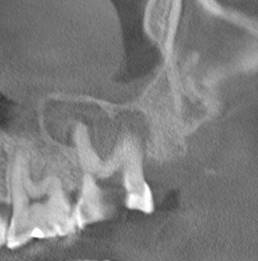

舌側(右側)に未処置の根管がありました。CBCT画像

|

水平断面。樋状根気味です

|

根充後。痛みは消失しています。

|

歯性上顎洞炎(むし歯由来の副鼻腔炎)

|

|

|

|

|

東部の耳鼻科で歯性上顎洞炎といわれ来院 軽度の打診痛がありました

|

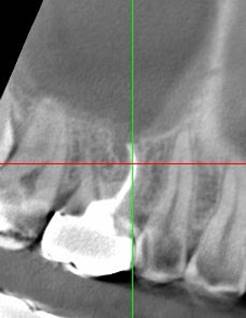

上顎洞粘膜の著明な肥厚が認められます

|

パノラマレントゲン。左(向かって右)上の根管治療した歯が上顎洞炎の原因歯です。右上の第二大臼歯も根尖に病巣が認められます。

|

|

|

|

|

|

一か月後。上顎洞炎の治癒傾向を確認し根充しました

|

頬側の2根管は根尖部で一つになっています。第二大臼歯の形態は多様です。上顎洞粘膜の肥厚はほぼ消失しています。

|

|

|

|

|

|

|

複雑な根管と歯性上顎洞炎 CT撮影の必要性

|

|

|

|

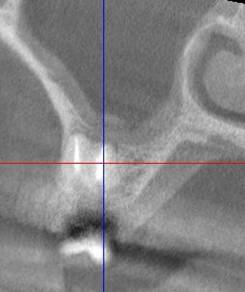

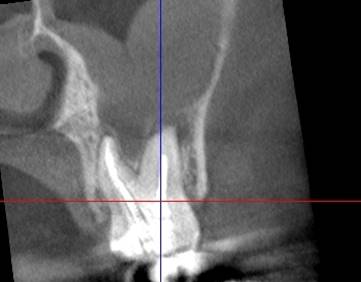

歯髄壊死と歯性上顎洞炎。上顎洞粘膜の肥厚が認められます。上顎大2大臼歯は異常な根管形態がしばしばみられます。CTがなければ見逃してしまいそうです。

|

口蓋側の2根管が根尖部で一つになっています。術後。上顎洞粘膜の肥厚はなくなっています。

|

|